2025年小兴安岭树木种类

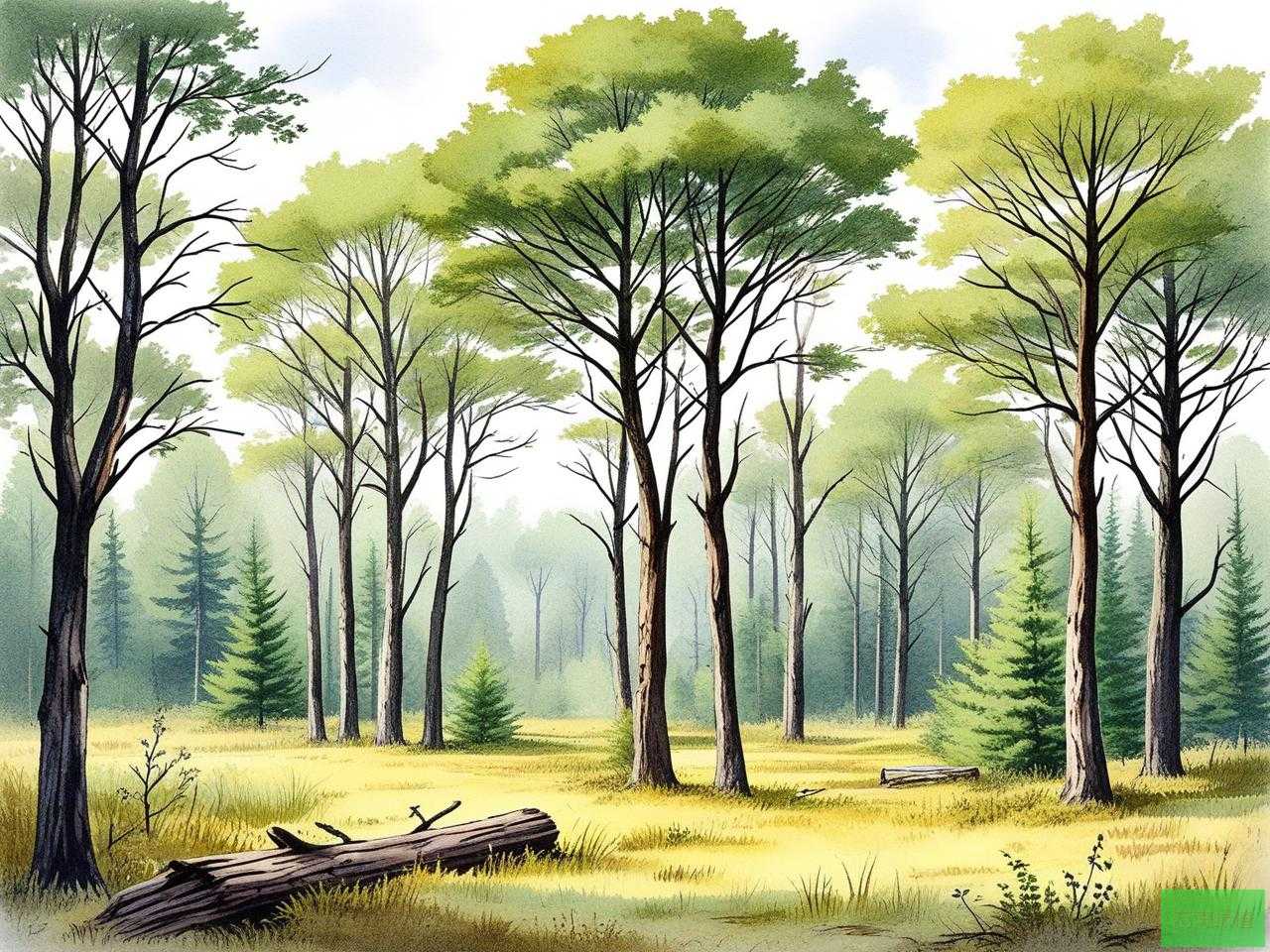

小兴安岭作为中国东北地区重要的生态屏障,其森林资源在 2025 年仍保持着丰富的多样性。根据最新的森林资源调查和生态保护政策,该区域的树木种类以温带针叶林和落叶阔叶林为主,同时受到气候变化、人工造林和生态修复工程的影响,部分树种的分布和结构正发生动态调整。以下是 2025 年小兴安岭树木种类的详细分析:

一、主要天然树种构成

(一)针叶林

- 红松(Pinus koraiensis)

作为小兴安岭的标志性树种,红松占据核心地位。伊春市通过《红松保护条例》全面停止天然红松商业采伐,并开展人工促进天然更新和种子园建设,其面积已恢复至历史峰值的 70% 以上。在丰林国家级自然保护区等区域,原始红松林保存完好,树高可达 40 米,胸径超 1 米,是全球现存最大的红松原始林。

- 落叶松(Larix gmelinii)

兴安落叶松是分布最广的针叶树种,占林区总面积的 35%。其耐寒性强,在海拔 800 米以上的山地形成纯林或与红松混交。2025 年,伊春森工集团通过森林可持续经营试点,对落叶松人工林进行透光伐和目标树经营,单株材积年均增长量提升至 0.03 立方米。

- 云杉与冷杉(Picea spp. / Abies spp.)

鱼鳞云杉和红皮云杉主要分布在湿润阴坡,冷杉则多见于海拔较高的谷地。受气候变化影响,云杉林线近年以每年 0.3 米的速度向高海拔迁移。

(二)阔叶林

- 白桦(Betula platyphylla)

作为先锋树种,白桦在采伐迹地和火烧迹地快速更新,占次生林面积的 40%。其树皮含白桦酯醇,被用于医药原料,2025 年人工培育的药用白桦林面积已达 50 万亩。

- 水曲柳(Fraxinus mandshurica)

与胡桃楸、黄菠萝并称 “三大硬阔”,水曲柳因材质优良曾遭过度采伐。通过国家储备林项目,2025 年其人工林面积恢复至 20 万公顷,胸径年均生长量达 0.8 厘米。

- 蒙古栎(Quercus mongolica)

主要分布在南部低山丘陵,其坚果为野生动物提供重要食物来源。2025 年监测显示,蒙古栎林碳汇能力较 2010 年提升 12%,成为区域固碳主力树种之一。

二、人工林与经济林发展

(一)人工林结构优化

- 红松果材兼用林

伊春市通过 “栽针保阔” 模式,在次生林内补植红松,2025 年建成红松果材兼用林 7.78 万公顷,年产松籽超 1.2 万吨,年产值达 15 亿元。

- 速生丰产林

杨树(Populus spp.)和落叶松速生林主要分布在交通便利区域,用于纸浆和人造板生产。2025 年,小兴安岭速生林总面积达 80 万公顷,占人工林的 60%。

(二)特色经济林

- 蓝莓(Vaccinium spp.)

人工种植面积突破 10 万亩,形成 “伊春蓝莓” 地理标志产品,年产鲜果 2 万吨,加工产品涵盖果汁、果酱等 30 余个品类。

- 沙棘(Hippophae rhamnoides)

在干旱阳坡推广种植,2025 年面积达 5 万亩,果实含丰富维生素 C,用于保健食品和生态修复。

三、生态保护与树种变化驱动因素

(一)政策与工程影响

- 天然林保护工程

全面停止天然林商业采伐后,2025 年小兴安岭天然林面积恢复至 1200 万公顷,红松、云杉等针叶树种占比从 2010 年的 38% 提升至 45%。

- 森林质量精准提升

通过间伐、补植等措施,2025 年完成森林抚育 100 万亩,目标树经营使红松、水曲柳等珍贵树种比例提高 20%。

(二)气候变化响应

- 树种迁移

气候变暖导致蒙古栎、春榆等喜温树种向北扩散,其分布北界较 20 世纪 80 年代北移约 50 公里。

- 病虫害风险

松材线虫病虽未在小兴安岭大规模爆发,但 2025 年监测显示其媒介昆虫松墨天牛在南部边缘区域密度上升,需加强防控。

四、未来趋势与建议

- 树种结构调整

计划到 2030 年将针叶林比例提升至 50%,重点扩大红松、云杉等耐荫树种面积,同时保留 30% 的阔叶林以维持生物多样性。

- 应对气候变化

推广耐寒抗旱树种(如樟子松、黑桦),在低洼湿地试点种植水曲柳等耐涝品种,增强森林生态系统稳定性。

- 产业融合发展

发展森林康养、碳汇交易等新业态,2025 年伊春市已建成 5 个国家级森林康养基地,年接待游客超 500 万人次。

总结

2025 年的小兴安岭森林生态系统呈现 “针叶林主导、阔叶林稳定、人工林增效” 的格局,红松、落叶松、白桦等传统优势树种持续恢复,同时经济林和特色树种的发展为林区注入新活力。未来需在保护生物多样性的前提下,通过科学经营和技术创新,实现生态效益与经济效益的协同提升。

文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

上一篇:2025年月季是草本植物吗

上一篇:2025年玉树夏天怎么养护